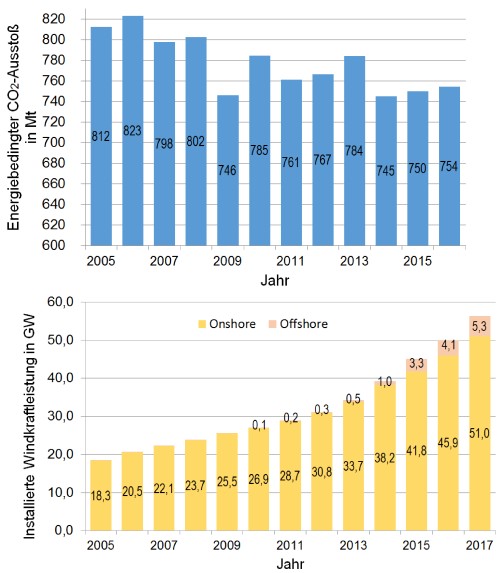

Leider ist das nur zum verschwindend geringem Teil richtig. In der oberen Abbildung sind die jährlichen Kohlendioxidemissionen seit dem Jahr 2005 dargestellt, die durch den gesamten Energieverbrauch in Deutschland entstanden sind. Zum Vergleich ist in der unteren Abbildung die installierte Windkraftleistung von 2005 bis 2017 gezeigt. Es ist ersichtlich, dass sich seit 2005 bis 2017 die installierte WKA-Leistung etwa verdreifacht hat. Die Anzahl der WKA ist dabei von 17.400 in 2005 auf 30.500 in 2017 gestiegen.

Jährliche energiebedingte CO2-Emissionen in Deutschland. Für das Jahr 2017 ist nach ersten Schätzungen der CO2-Ausstoß ähnlich wie der vom Jahr 2016 (die genauen Daten liegen noch nicht vor).

Jährlicher Zubau von WKA-Leistung Onshore und Offshore. Im Vergleich zum Jahr 2005 hat sich 2017 die installierte Windkraftleistung etwa verdreifacht. Die Anzahl der WKA ist dabei von 17.371 in 2005 auf 30.456 in 2017 gewachsen.

Die Abbildungen machen deutlich, dass der CO2-Ausstoß

sich in keiner Weise synchron mit der Zunahme der installierten

WKA-Leistung verringert hat. Im Gegenteil, von 2014 bis 2016 ist sogar

ein Anstieg der CO2-Emissionen zu verzeichnen. Diese

vernichtende Bilanz der Windkraft für die Verringerung des CO2-Ausstoßes

muss zudem vor dem Hintergrund des finanziellen Aufwands dafür

gesehen werden. Immerhin wurden seit 200 etwa 157 Mrd € EEG-Umlage für

erneuerbare Energien aufgewendet, die der Verbraucher zu zahlen hat!

> Trotz der hohen Subventionierung durch die EEG-Umlage liefert Windkraft

im Rahmen des Gesamtenergieverbrauchs nur einen verschwindend geringen

Beitrag zur CO2-Verringerung.

Eine genauere Analyse zeigt übrigens, dass der CO2-Ausstoß etwa dem Verlauf des gesamten Primärenergieverbrauchs folgt, was die jährlichen Schwankungen erklärt. So ist z.B. die deutliche Abnahme des CO2-Ausstoßes im Jahr 2009 auf die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft zurückzuführen, die eine entsprechende Abnahme des Verbrauchs von Primärenergien nach sich zog.

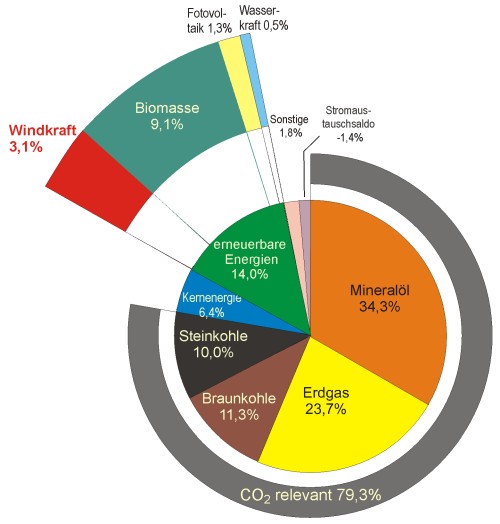

Eine Ursache für die schlechte Bilanz der Windkraft für die Verringerung des CO2-Ausstoßes ist, dass für den Kohlendioxidausstoß der gesamte Energieverbrauch (Wärme, Verkehr, Elektrizität) maßgebend ist. Der in Abbildung dargestellte deutschlandweite Primärenergieverbrauch im Jahr 2016 macht dies deutlich.

> Trotz der hohen Subventionierung durch die EEG-Umlage liefert Windkraft

im Rahmen des Gesamtenergieverbrauchs nur einen verschwindend geringen

Beitrag zur CO2-Verringerung.

Eine genauere Analyse zeigt übrigens, dass der CO2-Ausstoß etwa dem Verlauf des gesamten Primärenergieverbrauchs folgt, was die jährlichen Schwankungen erklärt. So ist z.B. die deutliche Abnahme des CO2-Ausstoßes im Jahr 2009 auf die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft zurückzuführen, die eine entsprechende Abnahme des Verbrauchs von Primärenergien nach sich zog.

Eine Ursache für die schlechte Bilanz der Windkraft für die Verringerung des CO2-Ausstoßes ist, dass für den Kohlendioxidausstoß der gesamte Energieverbrauch (Wärme, Verkehr, Elektrizität) maßgebend ist. Der in Abbildung dargestellte deutschlandweite Primärenergieverbrauch im Jahr 2016 macht dies deutlich.

Deutschlandweiter Primärenergieverbrauch im Jahr 2018 von 3.604 TWh aufgegliedert nach Energieträgern. Ca. 80% der Energieträger sind CO2-relevant und verursachen einen CO2-Ausstoß von ca. 720 Mt (vorläufige Schätzung für 2018). Der Anteil der Windkraft beträgt nur ca. 3,1%.

Datenquelle: AG Energiebilanzen

Der Energieverbrauch verteilte sich 2017 sich auf die

Bereiche

Eine weitere Ursache ist mehr technischer Natur, wird aber durch die extremen, nicht regelbaren Schwankungen der elektrischen WKA-Einspeiseleistung verursacht. Um die großen Schwankungen bei der Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie nahezu zeitgleich ausgleichen zu können, müssen die zur Pufferung erforderlichen Kohlekraftwerke ständig auf Betriebstemperatur gehalten werden. Das wird dadurch erreicht, dass sie im Teillastbereich mitlaufen, egal, ob der dabei produzierte Strom überhaupt gebraucht wird (das ist z. T. die Ursache für die beobachtete Stromüberproduktion).

Moderne Kohlekraftwerke der 800 bis 900 MW-Klasse haben heute Nettowirkungsgrade im Volllastbetrieb von bis zu 46%. Im Teillastbetrieb können die Wirkungsgrade unter 30 % absinken, was zu entsprechend höheren CO2-Emissionen pro kWh erzeugter elektrischer Energie führt als im Vollastbetrieb. Flexibler lassen sich Gaskraftwerke betreiben, deren Betrieb aber durch die Struktur der Subventionen unrentabel geworden ist. Beide Aspekte führen dazu, dass die CO2-Vermeidung durch WKA wesentlich geringer ist, als man sie aufgrund ihrer mittleren Einspeiseleistung erwarten würde.

Wärme/Kälte (ohne Strom): 49,6%

Verkehr (ohne Strom):

29,6%

Strom:

20,8%

(Quelle:

AGEE, Stand 7/2018)

- Im Jahre 2018 haben die in Deutschland errichteten 30518 WKA

nur 3,1 % zum gesamten Primärenergieverbrauch beigetragen. Der

gesamte CO2-Ausstoß unserer Volkswirtschaft beträgt 2,1

% der CO2-Weltproduktion (Tendenz: sinkend,

Haupterzeuger sind China, USA und Indien). Die deutschen WKAs

können also selbst unter optimalen Bedingungen nur 3,1 % x 2,1 % =

0,065 % des weltweiten CO2 der Atmosphäre einsparen.

Selbst dieser winzige Anteil wird über den CO2-Emissionshandel

an andere EU-Staaten "verkauft" und dort freigesetzt. Die

ernüchternde Wahrheit: WKAs in Deutschland helfen nicht bei der

Klimarettung.

- Auch bei einem weiteren Zubau von WKA bleibt ihr Beitrag im

einstelligen Prozentbereich, es werden nur die Probleme durch die

fluktuierende Windenergie verstärkt!

- Mit 79% haben Wärme/Kälte-Produktion und Verkehr den größten

Anteil am Gesamtenergieverbrauch und damit auch die meisten

Einsparmöglichkeiten.

- Eine erfolgreiche Reduzierung des deutschlandweiten CO2-Ausstoß

ist daher nur unter Einbeziehung des Gesamtenergieverbrauchs

insbesondere auch der Wärme/Kälte-Produktion und des Verkehrs

möglich.

Eine weitere Ursache ist mehr technischer Natur, wird aber durch die extremen, nicht regelbaren Schwankungen der elektrischen WKA-Einspeiseleistung verursacht. Um die großen Schwankungen bei der Einspeisung von Wind- und Sonnenenergie nahezu zeitgleich ausgleichen zu können, müssen die zur Pufferung erforderlichen Kohlekraftwerke ständig auf Betriebstemperatur gehalten werden. Das wird dadurch erreicht, dass sie im Teillastbereich mitlaufen, egal, ob der dabei produzierte Strom überhaupt gebraucht wird (das ist z. T. die Ursache für die beobachtete Stromüberproduktion).

Moderne Kohlekraftwerke der 800 bis 900 MW-Klasse haben heute Nettowirkungsgrade im Volllastbetrieb von bis zu 46%. Im Teillastbetrieb können die Wirkungsgrade unter 30 % absinken, was zu entsprechend höheren CO2-Emissionen pro kWh erzeugter elektrischer Energie führt als im Vollastbetrieb. Flexibler lassen sich Gaskraftwerke betreiben, deren Betrieb aber durch die Struktur der Subventionen unrentabel geworden ist. Beide Aspekte führen dazu, dass die CO2-Vermeidung durch WKA wesentlich geringer ist, als man sie aufgrund ihrer mittleren Einspeiseleistung erwarten würde.

Schwarzwald Vernunftkraft e.V.

info (at) schwarzwald-vernunftkraft.de